Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

我從2018年開始健身,但效果一直不理想。因此,在2023年決定進行一項30天的增肌減脂挑戰,主要工具是InBody H20B家用體脂計。我發現,要成功增肌減脂,不僅要持續運動,還要精準控制飲食。透過InBody每日的數據追蹤,我能夠及時調整我的飲食和訓練計畫。這項挑戰幫助我成功增肌減脂,也顯示了數據驅動的健身方法的有效性。如果你也在尋求改善健身效果,不妨嘗試類似的方法。

自 2018 年開始健身年齡也來到 6 年了,但一直沒有成功增肌減脂,身體狀態就長期介於有練與沒練之間(朋友說看得出來你有健身會很開心 vs. 朋友看不出來你有在練)。幾年下來體態並沒有太大的改變。我自己認為有兩個原因:

因此 2023 年 11 月我下定決心增肌減脂,做了兩件事:

在採用以上這兩個改變後,效果如何呢?

接下來我就依序分享,我是如何透過 InBody(H20B)數據驅動(data-driven) 實現增肌減脂。

「作為一個素人健身者,我健身的目標是什麼?」

練出六塊肌?改變身材曲線?變成巨巨?

我想有一個答案大家都不會反對,就是『練健康』

小時候我們評估一個人的健康只看 BMI,成年後減肥可能只看體重,但最近慢慢發現這兩個數值其實這不代表健康。聽了許多 Petter Attia, Andew Huberman 的 Podcast 後,發現他們一致認同肌力訓練的重要性,其中「肌少症」(Sarcopenia)更是人類年老時失能的兇手。

一般來說,成年人的骨骼肌重量,應達到:

然而,有一個最讓我印象深刻的數據:

過了 30 歲,人體肌肉開始以每年 0.5 至 1%的速度減少;40 歲後,肌肉量更以每 10 年減少 8%的速度流失

→ 這,就是為何我想趁年輕時提升骨骼肌。

InBody 是最普遍用來檢測骨骼肌、體脂肪的測量方法,雖然不是最精準的,但應該是最便宜、簡便的側量方式。

雖然有人說評斷增肌最好的方式就是「照鏡子」,但作為一個數據分析師,這比較算是主觀質化數據(Qualitative),還是需要更多量化(Quantitative)數據來輔助,而 InBody 的檢測提供的就是很好的量化數據

雖然論精準度 InBody 不是第一,但論及時性無人能敵,InBody 能及時提供骨骼肌、基礎代謝數據,這在增肌階段非常重要,尤其是追蹤自己有沒有「吃夠」。

健身常說「七分飲食,三分運動」,吃比練更重要,但即便參考增肌減脂的黃金守則「吃體重 2 倍的蛋白質」,但實際上氨基酸吸收效率因人而異,且增肌過程總熱量也要隨肌肉上升調整攝取。InBody 能及時提供骨骼肌、基礎代謝數據,讓我能即時調整蛋白質、卡路里攝取。

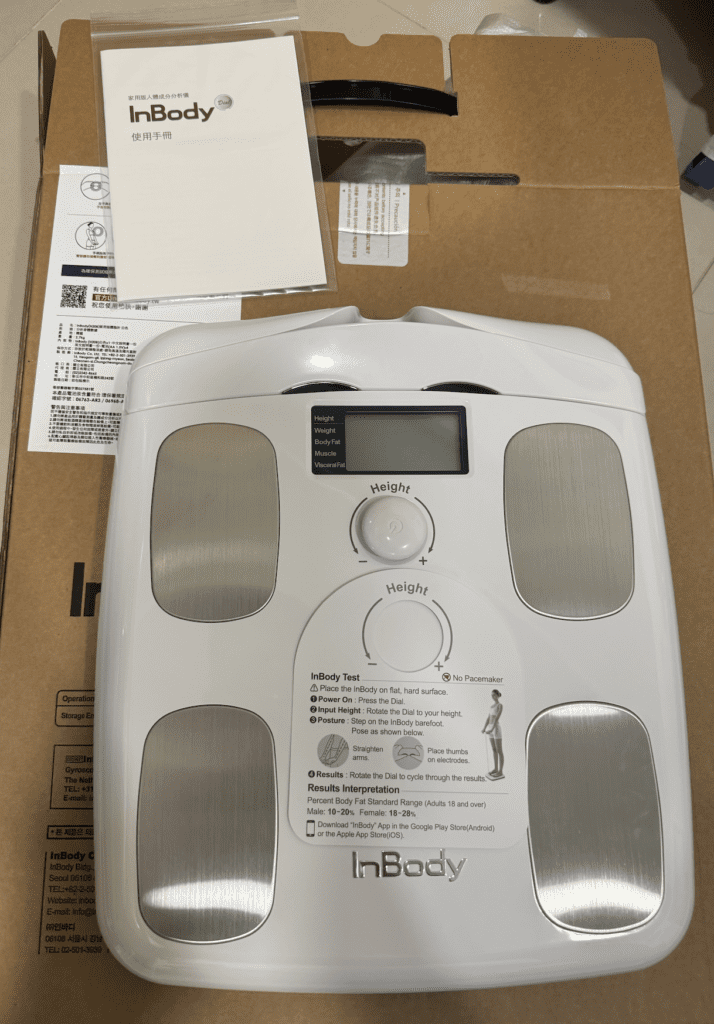

半年前我在小型健身房初次使用 InBody H20B 量測,當時驚奇的發現這個 InBody 跟以前的都不一樣:

在外面量 InBody 都要教練陪同,輸入身高、體重,手續很繁瑣;這台家用版可以連動手機藍芽 app,不用教練陪同,檢測超快速

檢測數據會整理在 App 中,InBody app 提供精美的個人 dashboard、方便回顧歷史數據,我終於不用再整理散落的紙本 InBody 報告、照片,能可以更輕易的追蹤自己肌肉、體脂變化

在這間健身房初次體驗了 InBody 家用版後,我開始每週固定量,而且量上癮,在使用 6 個月 InBody H20B 後,我決定以 30 天挑戰為名,入手一台專屬自己的 InBody H20B 體脂計。

InBody 是使用生物電阻抗分析(Bioelectrical Impedance Analysis, BIA),透過導電與不導電的比例推算總水量、脂肪量、肌肉量。

正因為是使用身體的電阻,因此說明書上有列了落落長的使用時機說明:

我結合個人經驗,幫大家總結成懶人包:就是「兩前兩後」時測量最準確

起床、上廁所後

喝水、穿衣服前

此外,測量時手臂伸直、腋下不碰觸身體、手把不超過腹部即可

測量影片可以參考:https://www.youtube.com/watch?v=I5xAhtch58w&ab_channel=KOLY

對於健身小白,InBody app 提供有很棒上手計畫,像是目標設定、運動多寡、蛋白質攝取……等,讓你能初步衡量自己的基礎代謝,以及每天要吃多少,才能達到增肌目標。

在「變化」的頁面中,可以追蹤長期 InBody 分數、基礎代謝、體重、骨骼肌、體脂肪重、BMI(這可以跳過)、體脂率、內臟脂肪的統計圖表

從上述圖表中可以看到我的增肌前半個月(11/18-11/30)這段期間骨骼肌上升相對平緩,當時我每天都有練,但是不知道為何數據始終提升不了,拿這報告與教練請益後,教練給我一個小技巧:

當我發現「晚上體重沒有比早上重 1KG」 ,於是我進行飲食調整:

從圖表中可以發現:

有了 InBody 的持續追蹤,才得以讓我知道自己攝取是否足夠(增肌期真的要吃很多)。

此外當的身體數據突破個人記錄、達成目標時,InBody 也會有一些小彩蛋,讓你更有動力繼續努力。(下圖為增肌第18天時達到第一次增肌目標)

家用版 InBody H20B 與 InBody770 數據比較

11/24 這天早上我量完家用版 InBody 後,我剛好去診所做健康檢查,診所使用的是商用版 InBody 770 (40 萬起跳的專業 InBody 機種),這可是 InBody 最高規格機種,要價不菲,剛好可以來個「InBody 平價奢華大對決」,比較家用版跟商用版 InBody 的數據差異。

| 11/24測量 | InBody H20B早上8:00am 空腹未喝水 | InBody 770 10:00 am 空腹喝水 | 誤差%(後-前) |

| 體重(KG) | 64.5 | 64.7 | 0.3% |

| 骨骼肌重(KG) | 30.6 | 30.7 | 0.3% |

| 體脂肪重(KG) | 9.9 | 9.5 | 4% |

| 體脂肪率(%) | 15.4% | 14.8 | 4% |

| 內臟脂肪 | Lv 4 | 39.7 | – |

| InBody評分 | 78 | 78 | 0 |

註: InBody770 可以格外分析四隻軀幹的肌肉,這點就是家用機台無法達到的。如需要更詳細的身體分析數據以大型健身中心及醫院提供為主,家用版方便追中訓練後身體的數據報告:https://youtu.be/VlTCGSTs4F8?si=zX7FuXTbkaN4opsL

讓我們來看 InBody 數據報告怎麼說:

| Before 11/18 09:08 am | After (12/15 08:40 am) | 變化 (後-前) | |

| 體重(KG) | 64.5 | 64.8 | +0.3KG (+0.5%) |

| 骨骼肌重(KG) | 30.0 | 31.6 | +1.6KG (+5.3%) |

| 體脂肪重(KG) | 10.6 | 8.5 | -2.1KG (-20%) |

| 體脂肪率(%) | 16.5% | 13.1% | -3.4% |

| 內臟脂肪等級(lv) | 4 | 3 | -1 |

| 基礎代謝率 | 1534 | 1586 | +52 |

| InBody評分 | 76 | 78 | +2 |

| 肌肉體重比 | 46.5% C型 | 48.8% D型 | +2.3% |

在 30 天之間,我成功「增肌減脂」,在體重上升 0.3KG 的情況下

這個成果真的超乎預期,因為一般研究認為一個月的合理增肌重量約為 0.4 – 0.9KG,而我竟然增加了 1.6KG 的骨骼肌。看到結果我其實自己也十分震驚,其實 30 天每天一點一滴的上升並沒有太大的感覺,但累積了 30 天的總和數據也非常驚人。

有些人會覺得每天量自己的體脂壓力很大,但我覺得實際使用過後,高頻測量其實反而能會減輕不必要的焦躁」。我們都知道 InBody 使用會因為當下個人狀況不同而有所誤差,想想看,假如辛勤練了一個月,卻因為測量當下的誤差,導致數據不如預期,這反而會讓人相當沮喪。

不如每天量、甚至每天早晚量,透過大量數據取得一個更平滑穩健的曲線,只要整體趨勢是往上走,心情就不會因為一次的數據誤差而被影響。

有時候你知道你做錯事了,像是好幾天吃大餐+沒有重訓,你會馬上從數據上得到懲罰,督促自己要去健身房報到了。

透過數據追蹤調整蛋白質、熱量攝取緊密追蹤身體數據。

原子習慣書中曾提到,Make it satisfying (令人滿意):InBody 提供詳細的圖表和進度追蹤,讓我重訓完能看到自己的成長和進步。當看到體脂下降或骨骼肌增加時,也會有一股成就感,帶來強大的正向反饋,促使我繼續健身。

如果你的健身房也有提供 InBody 測量,那我也會建議你定期檢測;但我仍然會推薦每個人購入一台專屬於自己的 InBody 檢測,以下分享三個讓我入坑的原因:

最準確的 InBody 檢測,應該要控制每次量測的「時間、飯前飯後、運動前運動後」。我當初就是為了每天早上檢測、不必跟健身房時間綁定。(最好的量測時間就是早上排尿空腹時)

InBody 是赤腳測量,健身房共用的多少有點衛生疑慮,有一台專屬自己的更放心

一般家庭已經很少有量體重的習慣,更何況是量體脂、骨骼肌?我希望能讓這個習慣分享給家人、女友,一同優化健康。

雖然有些人認爲數據一個月量一次就好,但對於素人健身者來說,我認為有更即時數據反饋時,不僅能即時調整飲食、訓練量,更能從一點一滴的進步獲得滿足。

「我們都知道健康是一輩子的、只能跟自己比,而跟自己比最輕鬆簡單的方法,就是在家放一台 InBody H20B 體脂計」

推薦到以下兩個賣場購買:

回到部落格的主旨「數據優化生活,務實追求自由」。自 2022 年展開始數據優化健康,先 Apple watch 累計個人健康數據,包括睡眠時常、日常活動多寡,進而著手數據優化(詳見:

2023 年我花了一整年在解決膽固醇,並入手了 InBody H20B 追蹤更精確的 Bio Marker,最終成功增肌減脂。我非常推薦想要長期優化健康的朋友,儘早投資在 Apple watch, InBody 等產品,儘早開始累積個人健康數據、善用數據優化生活。

我們的裝置開始蒐集了愈來愈多個人數據,我相信未來會有愈來愈有機會「做自己的數據分析師」。透過數據檢視自己的生活、找出洞見,並透過數據優化我們的人生。

喜歡我的開箱分享,也可以參考我其他數據優化生活實際案例:

喜歡我的分享,也可以參考我其他數據優化生活實際案例:

1. 2023 德國 Emma 床墊100天睡眠心得|用真實 AppleWatch 數據來評

2. 2023 最棒的生產力投資—FUNTE 升降桌— 90天深度評測+最客觀 Apple Watch 數據分析

如果想追蹤最新的文章觀點,請訂閱我的電子報,每周日免費獲得我更多精選內容,讓我們一起打造自由人生。